Clergé

Le clergé est le terme qui sert à désigner les différentes institutions d'une religion. Il n'y a par conséquent pas un clergé mais plusieurs clergés, suivant les différentes religions, confessions ou mouvances religieuses.

Recherche sur Google Images :

Source image : voiemystique.free.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Définitions :

- Le corps des ecclésiastiques de tel ou tel pays catholique; Corps spécifique des ecclésiastiques qui desservent une église ou une paroisse (source : fr.wiktionary)

Le clergé est le terme qui sert à désigner les différentes institutions d'une religion. Il n'y a par conséquent pas un clergé mais plusieurs clergés, suivant les différentes religions, confessions ou mouvances religieuses.

Le mot, en ancien français clergié (Xe siècle), provient du latin ecclésiastique clericatus, forgé sur clericus (clerc) qui veut dire «homme d'église» (en grec klêrikos). Il désignait alors la totalité des «ecclésiastiques» d'une église, d'un pays, d'une ville.

Évolution des clergés

Orthodoxie

Il est exclusivement composé d'hommes.

On peut distinguer cependant toujours :

- le clergé régulier, c'est-à-dire soumis à une règle religieuse : abbé, moines (convers et profès), religieux, chanoines réguliers ; ils vivent dans un monastère, le plus souvent à l'écart du monde, selon les ordres. ex : les Bénédictins, Cisterciens, Prémontrés.

- le clergé séculier, c'est-à-dire non soumis à une règle, mais obéissant à l'ordinaire d'un diocèse : pape, archevêque, évêque, curé, vicaire, aumônier et autres prêtres, l'ensemble des ecclésiastiques qui vivent dans le «siècle», c'est-à-dire dans le monde, au contact de leurs concitoyens.. La tradition catholique fait appartenir au clergé séculier l'ensemble des clercs de chœur. La tonsure n'est plus obligatoire.

Parmi les réguliers, les abbés mitrés d'une abbaye ont rang d'évêque. Un évêque peut être choisi parmi le clergé régulier. Parmi les deux clergés, on trouve des prêtres et des diacres.

L'Église catholique de l'Ancien Régime était constituée de plusieurs «clergés» mais tous se distinguaient des laïques, par la tonsure. Historiquement, on distingue jadis entre :

- Le bas clergé : le curé et ses vicaires, se trouvant en bas de la hiérarchie religieuse dans les paroisses. Selon les ressources des paroisses, il était assez pauvre.

- Le haut clergé : l'évêque, dirigeant le diocèse, est positionné en haut dans la hiérarchie religieuse et résidant dans un évêché. Il était le plus souvent riche, du fait des ressources foncières importantes de son siège épiscopal. L'ensemble des diocèses n'ayant pas des ressources identiques, certains sièges épiscopaux pauvres étaient nommés, par mépris, «évêchés crottés».

En France, le clergé bénéficiait du privilège du for ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être jugé que par un tribunal ecclésiastique, de la même manière qu'un noble ne pouvait être jugé que par ses pairs. Cette situation créa des abus car certaines professions comportant de nombreux clercs (universités) furent assimilées au clergé d'anciens régime.

L'organisation du clergé

Le pape, élu par les cardinaux, appelle généralement les évêques qui ordonnent et nomment les prêtres et les diacres. Les religieux (moines, religieuses, etc. ) élisent leurs supérieurs (abbés, etc. ).

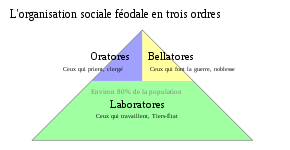

Clergé et États généraux

Le clergé forme l'un des trois ordres des États généraux avec la noblesse et le tiers état. Ces trois ordres sont la société de Loyseau. Il pouvait cependant arriver que des ecclésiastiques fussent élus dans d'autres ordres, en particulier dans le tiers état.

Modalités d'élection

Le vote aux États-Généraux se faisait par ordre, et non «par tête». On avait par conséquent la majorité par deux voix contre une seulement. Exemple : Le clergé et la noblesse faisaient fréquemment passer leur décision commune contre l'avis du Tiers-État tandis que ce dernier répresentait 90 % de la population.

Aire culturelle occidentale

Christianisme

- Anglicanisme (communion anglicane)

- Catholicisme

- Orthodoxie orientale

- Protestantisme

Islam

Judaïsme

Aire culturelle orientale

Bouddhisme

Taoïsme

Brahmanisme

Voir aussi

Christianisme, Catholicisme

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/04/2010.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité